当院発熱外来でよくいただくインフルエンザ Q and A

- 2025年11月3日

- 4. インフルエンザ,感染症(発熱外来)

こんにちは!

今年はインフルエンザが早めに流行しており、平塚市でも学級閉鎖となっている学校が散見されます。

これに伴い、当院ではインフルエンザのワクチンを皆さま例年より早めに接種されております。

まだしばらく流行は続くと思いますので、引き続き手洗い含む感染予防に努めましょう!

*********************************************

では今回は、現在流行中のインフルエンザをテーマに説明したいと思います。

既に罹患された経験のある患者さんも多いと思いますので、ここでは、発熱外来開始以来、診療中に患者さんよりよくいただく質問に対する回答を、Q and Aという形でお届けしたいと思います。

尚、当記事を8分20秒程度の動画にまとめてみましたので、もしよろしければ、こちらもご参考にしてみて下さい♪

※ 無音でご視聴可能な動画となっております。

ワクチンを打ったのにインフルエンザにかかったので、ワクチンを打った意味がないですよね?

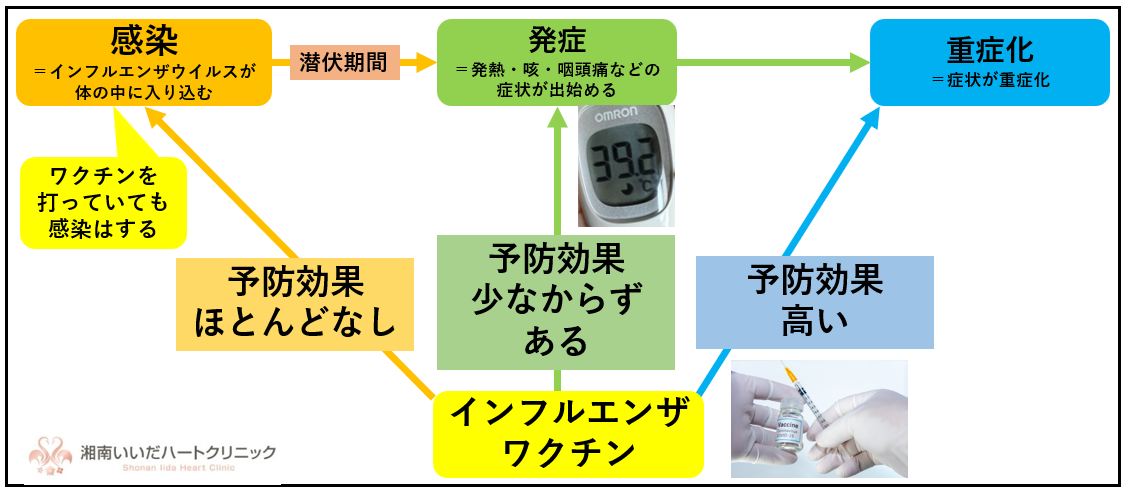

ワクチンの主な目的は、インフルエンザにかかるのを予防することではありません。

そこでインフルエンザにかかってから発症に至るまでの”どこで”、ワクチンが最もその効果を発揮するのか、説明したいと思います。

インフルエンザにかかる段階=「感染」

まず、インフルエンザウイルスが鼻などの粘膜から体に入り込むことで、インフルエンザウイルスが体の中で増殖します。これを「感染」と言いますが、ワクチンには、この「感染」を予防する効果はほとんどありません。

つまり、ワクチンを打っていても、インフルエンザにかかる時はかかります。

症状が出る段階=「発症」

「感染」から数日の潜伏期間を経て、発熱・咳・咽頭痛などの症状が出始めます。これを「発症」と言いますが。ワクチンには、この「発症」を予防する効果が少なからずあります。

つまり、ワクチンを打っていれば、インフルエンザに「感染」しても、症状が出ずに済む可能性が高まります(結果的にインフルエンザに「感染」したと気づかない)。ただし、この「発症」予防効果も高いわけでなく、ワクチンを打っていても、インフルエンザの症状が出てくる可能性も多分にあります。

症状が重症化する段階=「重症化」

インフルエンザは、時に肺炎や脳症など症状が「重症化」することがあります。ワクチンの最大の効果は、この「重症化」を予防することにあります。

特に基礎疾患のある方やご高齢の方では、ワクチン接種が特に推奨されている理由もここにあります。

つまり、インフルエンザワクチンは打っていても、インフルエンザに「感染」する時は「感染」します。ただし、「感染」しても「発症」せずに(症状が出ずに)済む確率がやや高まり、さらに症状が出たとしても「重症化」する確率を大きく高めます。

したがって、インフルエンザにかかったからといって、ワクチン接種が無駄だったということは全くありませんので、ご安心下さい!

インフルエンザの抗原検査を受けるのは、どのタイミングが良いですか?

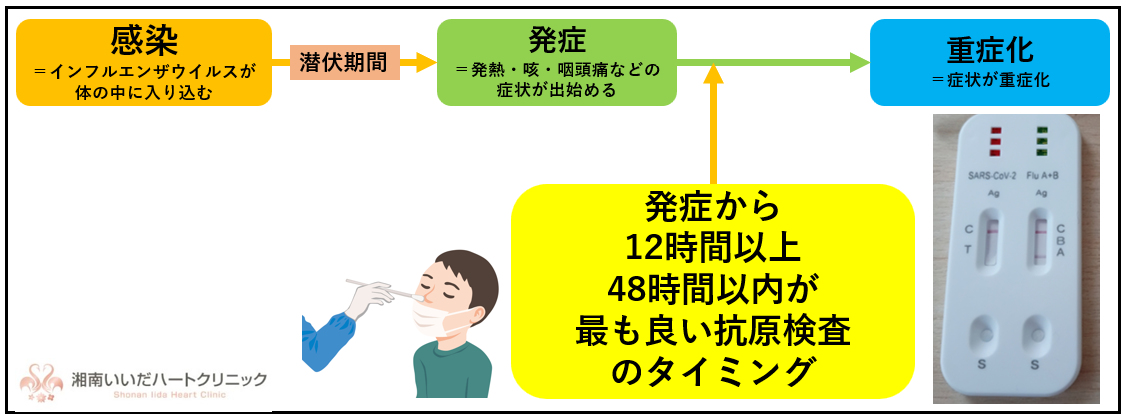

発症初期、特に発熱してから12時間以内は、偽陰性(陽性なのに、陰性の結果が出る)となることが多い為、「発熱してから少なくとも12時間以上」経過してからの抗原検査を当院では推奨しております。

ただし、若年の方や症状を既に強く認めているような方では、12時間以内の抗原検査でも陽性に出ることが実臨床では多くありますので、当院では、発熱後12時間以内でも、患者さんの症状やご希望に応じて抗原検査を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

尚、次に説明しますが、抗インフルエンザ薬は発症から48時間以内に内服しないと十分な効果を得られませんので、抗原検査は、「発熱してから少なくとも48時間以内」に受けるようにしましょう(こちらの方が大事)。

インフルエンザの発症から時間が経ちすぎているので、抗インフルエンザ薬を今から内服しても意味がないと言わたのですが本当ですか?

抗インフルエンザ薬は、発症から48時間以内に内服すると、発熱期間が1~2日短縮され、感染力もより早期に低下します。

逆に発症から48時間以降に内服しても、その効果を十分に得ることはできません。全く効果がないわけではありませんが、重症化している例などを除き、通常は解熱などの対症療法を中心とした治療を行うことがほとんどです。

抗インフルエンザ薬には現在どのようなものがあるのですか?

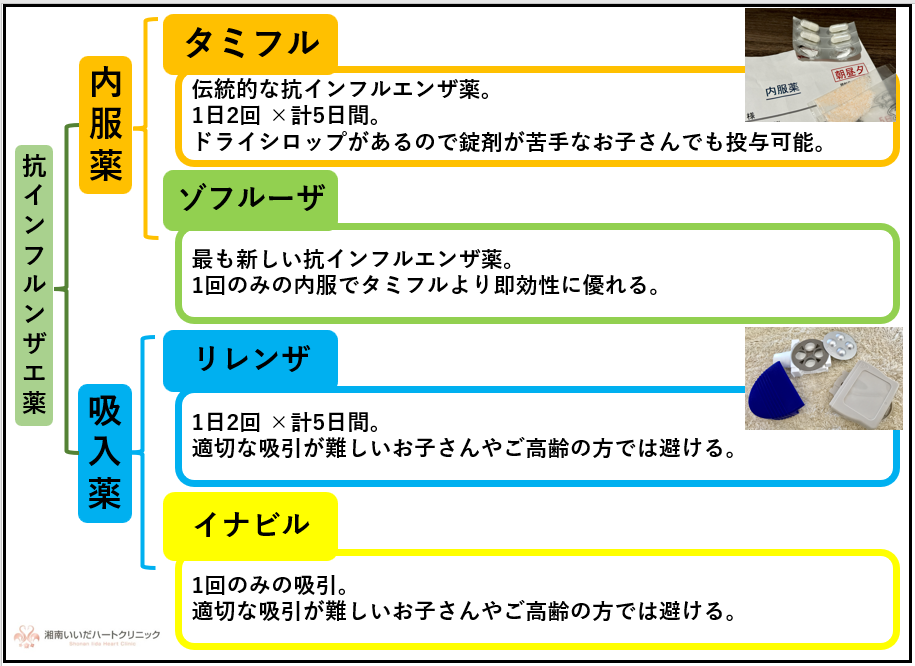

抗インフルエンザ薬は、現在飲み薬が2種、吸入薬が2種ありますので、それぞれ説明したいと思います。

タミフル(オセルタミビル)

昔からある伝統的な抗インフルエンザ薬です。朝夕の1日2回 計5日間内服する必要があります。

10歳以上のお子さんでは異常行動が指摘された時期もありましたが、現在は因果関係は明確でないとされております。

ドライシロップがある為、錠剤が苦手なお子さんにも投与可能というメリットがあります。

ゾフルーザ

抗インフルエンザ薬の中でも最も新しいお薬となります。

1回のみの内服で、タミフルよりも即効性に優れます。

食事に関係なく内服が可能なので、処方後にすぐに内服することも可能です。

リレンザ

抗インフルエンザ薬の吸引タイプで、1日2回 計5日間吸引する必要があります。

吸引タイプなので、適切な吸引が難しいお子さん(特に5歳未満には使用不可)やご高齢の方では避けます。

また、牛乳アレルギーがある方は使用できない場合がある為、医師に相談しましょう。

イナビル

リレンザ同様

リレンザ同様の吸引タイプですが、1回のみの吸引で良いのが特徴です。

1回のみの吸引なので、うまく吸引できないとそれで終わりになってしまいます。

適切な吸引が難しいお子さん(特に5歳未満には使用不可)やご高齢の方では避ける点や、牛乳アレルギーがある方は使用できない場合がある点は、リレンザと同様です。

当院では、患者さんの症状の程度や背景疾患だけでなく、年齢や生活スタイルなども考慮しインフルエンザ薬を選択しております。また、患者さんのご希望にも沿いますので、診察時に遠慮なくご相談下さい!

インフルエンザに罹患したのですが、何日間自宅療養が必要ですか?

学校保健安全法では、「発症(発熱)してから5日間、かつ解熱してから2日間」の両方を満たす期間は、学校出席停止期間となっておりますので、当院では自宅療養期間として、同期間の自宅療養を推奨しております(ただし、幼児の場合は「解熱してから3日間」)。

ただし、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は、ウイルスを排出している(感染力がある)とも言われていますので、感染拡大予防の為、できれば1週間程度は自宅療養するように心がけましょう。

尚、職場・事業所での取り決め(就業規則など)がある場合もありますので、最終的には職場といつまで療養するかをご相談下さい。

インフルエンザ罹患後も発熱が続いているのですが、いつまで続いたら病院を受診すべきですか?

インフルエンザは、「2峰性の発熱」と言われ、一度高熱が出た後に一旦解熱し、再度もう一度高熱が出るのが特徴です。

したがって、2-3日は高熱が続くこともありますが、以降は通常は解熱します。

4日目以降も高熱が続く場合には、インフルエンザ肺炎や二次性の細菌感染症(インフルエンザに罹患し、免疫が弱ることで二次的に細菌感染を発症すること)を併発している可能性もありますので、症状の程度も加味して、再度病院に相談してみるとよいと思います。

家族がインフルエンザに罹患しました。自分はまだ症状がないのですが、抗インフルエンザ薬を予防内服することはできますか?

当院では、ご家族がインフルエンザに罹患した場合に、抗インフルエンザ薬の予防投与は可能です。ただし、保険適応外での処方となる為、処方箋代・お薬代は自費となります。

予防投与の抗インフルエンザ薬は、吸入含めた4種のうちのいずれでも処方可能ですので、お気軽にお申しつけ下さい。

※ 尚、自費のお薬代につきましては、薬局によって費用が異なりますので、お薬をもらう予定の薬局に一度お問い合わせいただけますと幸いです。

その他、ご不明な点があれば、診察時などに遠慮なくご相談下さい!